Pubblico qui, sul mio blog personale, l’articolo che ho scritto per il Manuale del progetto Soprasotto (pag.131 del pdf) con lo scopo di raccontare la relazione tra un nido e il concetto di codici aperti.

Cos’è Soprasotto?

SopraSotto è un laboratorio permanente per bambini e bambine in età da nido. Un progetto che nasce dal desiderio e dalla necessità di un gruppo di genitori di elaborare una proposta formativa in grado di tenere insieme: la trasformazione del lavoro e dei suoi tempi, i ruoli che cambiano all’interno della famiglia, le nuove forme di socialità e di cooperazione a fronte della profonda crisi del modello di welfare, e il contesto territoriale inteso come rete di risorse sociali e di scambi produttivi.

In pratica Soprasotto è un nido autogestito. L’associazione che lo governa è animata dai genitori dei bambini e dalle educatrici assunte dall’associazione stessa. Il progetto metta al centro del progetto educativo anche una forte relazione con le associazioni e i gruppi informali del quartiere con i quali cerca continuamente connessioni per sviluppare progetti in rete. Scopri di più sul loro sito.

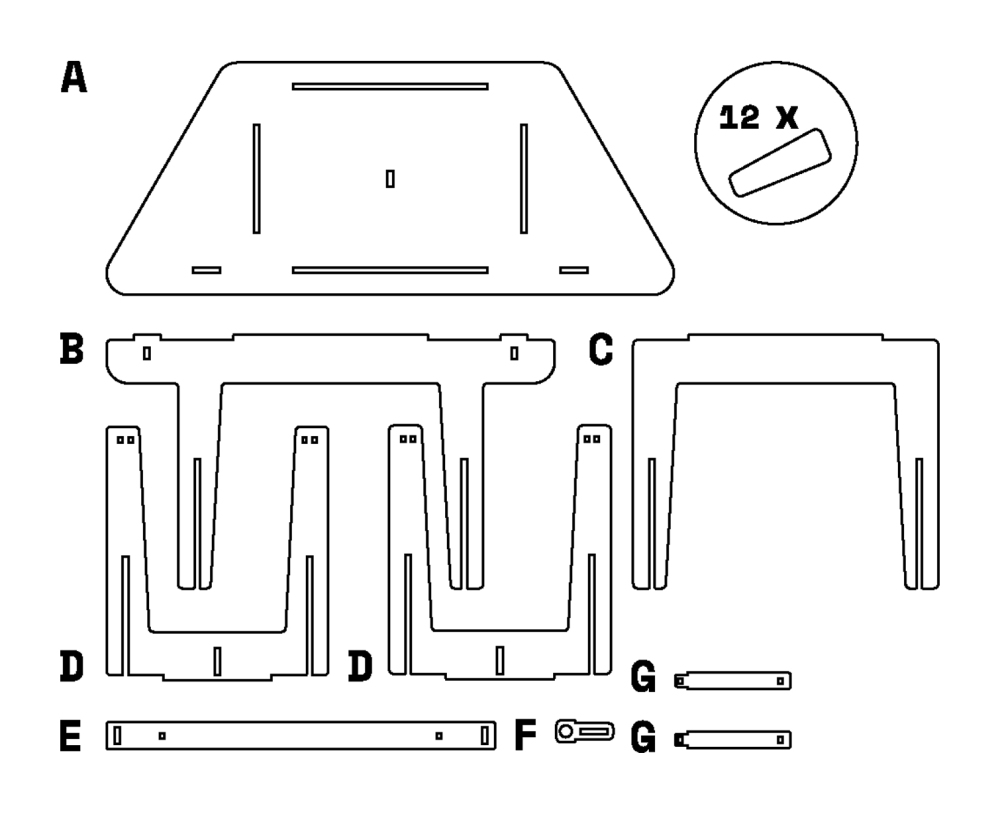

Durante il progetto europeo DSI4EU che ho coordinato tra il 2018 e il 2019 a WeMake, Soprasotto è stato uno dei case study e con cui abbiamo attivato una collaborazione per la realizzazione del kit di mobili tagliati al laser per arredare i locali del nido e riflettere in senso più ampio sul concetto di fare rete sul territorio.

Per approfondire il progetto puoi guardare il webinar registrato lo scorso maggio e scoprire i tutorial online pubblicati su Wikifactory.

I codici aperti e la ricetta della condivisione

Nel maggio del 2001 Richard Stallman, programmatore e attivista, in una lezione alla New York University intitolata “Software libero: Libertà e cooperazione” usa per la prima volta un’analogia per riuscire a spiegare cosa si intende per Free software – software libero – ad un pubblico più ampio, mettendolo in analogia con le ricette di cucina, e far comprendere le implicazioni sociali e di benessere collettivo a prima vista non immediate.

Tutti nella vita abbiamo cucinato e ci siamo trovati a condividere ricette con gli amici quando il risultato è stato particolarmente buono. La prassi della condivisione, è data per scontata, anzi suonerebbe molto strano se qualcuno ci negasse la ricetta di un piatto e il web è ricco di contenuti dettagliati sul tema.

Accedere alla lista degli ingredienti e al processo per trasformarli in un piatto gustoso in tecnologia significa avere a disposizione il codice sorgente del programma; il piatto finale rappresenta invece il programma di cui noi possiamo fruire per compiere un’azione complessa. Il bello delle ricette è che le possiamo anche modificare, aggiungendo e togliendo ingredienti per seguire i nostri gusti o le esigenze nutrizionali.

I principi di condivisione impliciti nel mondo della cucina sono molto simile ai principi che ispirano il movimento del software libero. Il focus principale è la libertà di usare, condividere e modificare un codice per permetterci di raggiungere dei risultati che con le nostre competenze non potremmo ottenere da soli. Tale libertà, quando è agita in rete, ha una diffusione maggiore e quindi un impatto positivo sulla società perché non deve obbligatoriamente sottostare alle necessità di una sostenibilità economica per essere agita. Al contrario può beneficiare della collaborazione di molte più persone che decidono di contribuire volontariamente.

Questo non significa che un ragionamento sull’economia sia completamente escluso. Richard Stallman infatti chiarisce che un software libero non è necessariamente gratuito. Un programmatore è libero di ricevere denaro per realizzare una versione del software con delle caratteristiche particolari richieste da qualcuno che può pagare per acquistare un prodotto personalizzato secondo le sue esigenze e consegnato entro termini prestabiliti da un accordo tra parti.

Da quella lezione del 2001, il software libero ha fatto molta strada e l’impatto ottenuto è tutt’altro che irrilevante, come anche la sua dimensione economica. Nello stesso tempo l’idea di apertura e condivisione si è spostata anche sull’hardware, perché si è diffusa la pratica di condividere i file tecnici e istruzioni per costruire oggetti più o meno tecnologici.

A differenza del software, l’hardware non può essere solo copiato, come accade con un file o un programma, ma deve essere prodotto, costruito a partire da materie prime acquistate. Sin dall’inizio, quindi, si è dovuta affrontare la dimensione della sostenibilità economica ma anche quello della manifattura.

Il lavoro del falegname, per esempio, oltre all’esperienza ha bisogno di competenze per utilizzare degli strumenti propri alla lavorazione del legno, che si acquisisce con anni di pratica. L’avvento di spazi come fablab e makerspace, che contengono tecnologie di fabbricazione digitale, hanno abbassato le barriere all’ingresso per accedere a macchinari fino a poco tempo fa utilizzati solo da professionisti, perché molto costosi. Per imparare a usare un taglio laser in un makerspace bastano due ore di formazione e delle competenze base nel disegno vettoriale con software scaricabili gratuitamente e anch’essi dai codici aperti.

La collaborazione tra Soprasotto e WeMake, il makerspace che da 5 anni mette a disposizione questo tipo di servizi e community a Milano, è nato per sperimentare la potenza della condivisione nella costruzione di oggetti, per raggiungere l’obiettivo principale: permettere a più persone e, per esempio, collettivi di genitori di potersi auto-organizzare e replicare localmente l’esperienza di Soprasotto attraverso una ricetta già sperimentata. Il concetto di laboratorio permanente non si esprime solo nella missione specifica della scuola, ma ha il suo inizio nella costruzione delle condizioni perché progetti simili possano nascere e svilupparsi senza troppe difficoltà iniziali ed errori nel percorso.

Il kit per i mobili contenuto in questo libro è stato co-progettato per rispondere all’esigenza di dover utilizzare locali che non sono stati pensati per accogliere bambine e bambini dell’età di nido e che magari sono adibiti a usi diversi in altri momenti della giornata. Le caratteristiche di modularità, leggerezza e assemblaggio semplificato vengono incontro all’estrema flessibilità dei contesti che il progetto andrà ad abitare.

La produzione dei mobili e anche la loro manutenzione è facilitata dall’esistenza di una rete di makerspace presenti su tutto il territorio italiano e potremo forse veder nascere una piccola economia dal basso perché chiunque è libero di produrre, modificare e vendere i mobili Soprasotto.

Da questa prospettiva, nello stesso modo in cui Stallman vedeva le persone che supportano il software libero adottare un sistema di valori in cui la cosa che conta non sono solo i vantaggi pratici a breve termine, ci rendiamo conto che il Kit Soprasotto non è solo in una manuale con delle istruzioni per l’uso per un nido-autogestito, ma si sta trasformando in uno strumento per tessere nuove relazioni che rendono il nostro territorio, a lungo termine, più vivo.